ブックカフェ、読書会、ブックイベントなど東京近郊のブックカルチャーを紹介する書籍「TOKYO BOOK SCENE」が11月28日に発売されました。

読書会のCHAPTERにて、マンガナイトの紹介と代表 山内康裕による特集「ブックコミュニティ運営のコツ A to Z」が掲載されています。

ぜひご覧ください。

「TOKYO BOOK SCENE」で紹介されました

ブックカフェ、読書会、ブックイベントなど東京近郊のブックカルチャーを紹介する書籍「TOKYO BOOK SCENE」が11月28日に発売されました。

読書会のCHAPTERにて、マンガナイトの紹介と代表 山内康裕による特集「ブックコミュニティ運営のコツ A to Z」が掲載されています。

ぜひご覧ください。

【近日公開】Webマガジンgreenz.jpにて、マンガナイトの連載コラム「マンガ×ソーシャルデザイン」が始まります。

第1回は、greenz.jp編集長 兼松佳宏と、マンガナイト代表 山内康裕の対談になります。

※ 前半部のみUST配信予定です。

2012年も年末に近づき、今年のマンガ界の総決算として、「このマンガがすごい!」を皮切りに、今年を代表するマンガや今読むべきマンガは何かがわかるような、各種マンガランキングの発表が始まる季節になりました。

そこで、マンガナイトでは、各マンガランキングの選者など、マンガコーナーを担当するツワモノの書店員を呼び、2012年度のマンガランキングの予想バトル(トークイベント)を、野球のドラフト会議に見立てて行います!

近年定着してきた「このマンガがすごい!」「このマンガを読め!」「マンガ大賞」を対象に、各書店員が今年発売されたマンガ作品をドラフト指名していき、各自のランキング予測を作ります。そして、発表された各マンガランキングの予想と照らし合わせ、最も今年の流行を反映したラインナップを作ったのは誰か競い合います。

最後(来年3月)に発表される「マンガ大賞」の発表後に結果発表兼、各マンガランキングを振り返っての総括トークイベントも行う予定です。

後半は、今年のマンガ界の総括話や、来年のマンガ界の予測やこれから来るイチオシマンガの紹介など、書店の現場から、ここでしか聞けないような話をする座談会を行います。

※過去に行った2011年度ランキングトークの模様(ツブヤ大学ManGa講座 映像アーカイブより)

こちら

今回は、代表 山内康裕も電撃参戦。生粋の書店員とバトルに挑みます!

ぜひ、ご参加ください。

書店の文庫棚へ行くと、文庫の表紙に「マンガ絵」が多く使われるようになったと感じる。

書店の文庫棚へ行くと、文庫の表紙に「マンガ絵」が多く使われるようになったと感じる。

2008年に集英社が『こころ』(夏目漱石)、『地獄変』(芥川龍之介)や、『堕落論』(坂口安吾)など名作文学の表紙に小畑健、久保帯人ら人気漫画家を起用したことは記憶に新しい。

それまでになかった読者層を獲得し、当時は大きな反響を呼んだマンガ絵の表紙だが、今はそう珍しいものでもなくなった。

(左)『こころ』夏目漱石/装画:小畑健/集英社文庫

(左)『こころ』夏目漱石/装画:小畑健/集英社文庫

(右)『地獄変』芥川龍之介/装画:久保帯人/集英社文庫

マンガ絵を採用した表紙について少し遡ると、手塚治虫が表紙・挿絵を担当した『イリヤ・ムウロメツ』(筒井康隆/講談社)が1985年に発売されている。

さらなる原型をさぐってみるなら、1954年に創刊された少女マンガ雑誌『なかよし』がそれに当たるのではないだろうか。

当時の『なかよし』はマンガだけでなく、少女のための読み物ページも充実させていた。ここに力添えしていたのがイラストレーターだ。

だが、当時はイラストレーターと漫画家という明確な区分はここにはなく、「依頼があればどちらもやる」というスタンス。小説の表紙・挿絵を描いていた者が、傍らでマンガも描いていたのだ。

現代の「マンガ絵表紙」の原型をここに垣間みることができる。

また、マンガ絵の表紙が増えた背景には、海外からの高い評価の逆輸入の影響が考えられる。

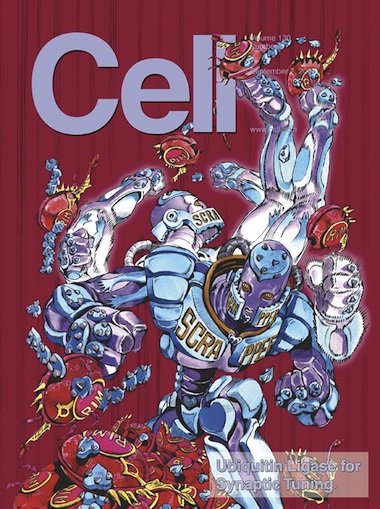

そのさきがけは、荒木飛呂彦によるアメリカの生物科学誌『Cell』の表紙だ。

2007年9月に発売された『Cell』の表紙には、日本人科学者が発見した”殺し屋タンパク質”を擬人化したものが描かれている。

今まで日本のマンガ・アニメに興味が無かった層も、「この絵は一体誰が描いた!?」と考えたに違いない。

この出来事とは別に、日本でもマンガ絵表紙の変革ポイントになった作品はいくつかある。その1つが田中芳樹の『創竜伝』(講談社)だ。

マンガ家集団・CLAMPの絵を表紙に起用したことで、「CLAMPの絵が表紙だったから読んだ」という読者も多かったはず。

(左)『イリヤ・ムウロメツ』筒井康隆/装画:手塚治虫/講談社

(右)『創竜伝』田中芳樹/装画:CLAMP/講談社文庫

さらに、荒木飛呂彦が『Cell』の表紙を描くより少し前、2006年の『美術手帖 2月号』(美術出版社)では「マンガは芸術(アート)か?」という興味深い特集をしている。

楠見清の記事にある「とくにこの十年、海外でのマンガやアニメに対する関心や、それらを背景ともする奈良美智や村上隆に対する評価の高まりを受けて、日本国内でもその評価を逆輸入する機運が高まった」という一文に、マンガへの眼差しが再編された理由が凝縮されているではないだろうか。

(こうして見ると、荒木飛呂彦の絵は絶好のタイミングで海外の科学誌の表紙を飾っていたのかもしれない)

マンガ絵の表紙は昔から存在するものだったが、その受け入れられ方・評価のされ方が近年になって大きく変化したに過ぎない。

むしろ、こうしてマンガ絵の表紙が増えたことは回帰ともいえる。

1人のマンガ好きとしてはなんだか嬉しい一方で、「マンガ絵を出せば売れる」と考える風潮もまた、評価の変化によって生まれたように感じられるのだ。

(川俣綾加)

(トップ/アメリカの生物科学誌『Cell』/装画:荒木飛呂彦)

ひとつの例が、スクエア・エニックスのオンライン雑誌「ガンガンONLINE」で連載中の『月刊少女野崎くん』だ。4月に発売された第1巻はすでに累計10万部を発行したという。単行本の表紙は、少女マンガのヒーローになりそうなりりしい少年、「野崎梅太郎」がマンガ用をペンをもっているもの。「野崎くん」は武骨な男子高校生でありながら、人気少女マンガ家という顔を持つという設定で、少女マンガのヒロインになりそうな女子高生「佐倉千代」らを中心に、ユニークなキャラクターらの日常を描き、話は展開する。

この作品を読んで、なぜ思わず笑ってしまうのだろうか。

私は、主に少女マンガが連綿とつみあげてきたセオリーを予想外の展開で裏切っているところにこの作品の面白さがあると考えている。

たとえば、「放課後、気になる相手との自転車の2人乗り」。少女マンガの愛読者なら、これがあこがれのシチュエーションで、2人の間がぐっと近づくエピソードになると知っている。だが「月刊少女野崎くん」のなかでは、「2人乗りは法律違反」と切って捨て、いかに合法的に「自転車2人乗り」を実現させるかの試行錯誤が続く。そもそも野崎くんと佐倉さんの出会いも、佐倉さんが野崎くんに「ファンでした」と告げるところから始まる。一般的な少女マンガセオリーでは、そのまま告白→お付き合い、となるはずだが、この作品では野崎くんが佐倉さんの告白を、「マンガ家のファンです」だと誤解し、アシスタントに起用するのだ。かわいい少女マンガの主人公は、同級生のかわいい子なんだろうな」と思えば、実はモデルが男子高校生だったり、そもそも初恋もまだな野崎くんが少女マンガ家であるということが、「少女マンガは読者の繊細な心理を理解できる女性が描いている」——こんな思い込みを見事に覆している。

(しかし歴史を振り返れば、手塚治虫氏の『リボンの騎士』など初期の少女マンガは男性マンガ家によって描かれていた。とすると、男子高校生が少女マンガを描く姿は、少女マンガの元の姿を垣間見せるものでもあるといえる)。

マンガ評論家の石子順造氏は『コミック論 石子順造著作第三巻』で、梅原猛氏の笑いに関する論を引きつつ、「笑うということは2つの対象のコントラストによって引き起こさせる価値の低下をひとつの開放感として享受するもの」としている。『月刊少女野崎くん』においては、本来ならば少女マンガのセオリー通りに進むはずの物語が、読者の予測をいい意味で裏切る斜め上の結論をだしてきている。その結論が「現実ならそうだよね」と思わず読者が同意してしまうほど、セオリー通りの少女マンガが提供していた「夢」の部分を暴露してしまっているのである。

逆にこの作品が広く受け入れられているということは、多くの人が少女マンガのセオリーを身につけた、つまりかつて少女のためだけだった少女マンガが、男女問わない読者を獲得した証拠でもあるといえるのではないだろうか。

実は作者の椿いづみ氏は、白泉社の雑誌「花とゆめ」で『俺様ティーチャー』という作品を連載している。こちらも随所で少女マンガのセオリー通りの展開を予測させつつ、実は少年マンガで一般的な学園バトルに展開するというかたすかしをくらうおもしろさを味わえる。(男女が出会うのに恋愛に至らないところは、白泉社の伝統路線ともいえるが)

それでも少女マンガのセオリーをすべて暴露して、現実との矛盾を笑いに変える『月刊少女野崎くん』の連載は難しかったのではないか——同じ作者の作品の出版社が分かれることになった背景も想像してしまうのだ。

関連サイト

ガンガンONLINE

主人公の狩野千晴(チハル、小学5年生)は母の残した「誰よりも遠くへ」という言葉をたよりに都会から沖縄本島より南西約500㎞の羽照那島へやってくる。いきなり遭遇するマンタライド(巨大マンタに乗って海を泳ぐ!)、島時間、ヤギの屠殺など、カルチャーギャップに驚かされてばかりだが、子どもらしい柔軟性で徐々に島に馴染んでいく。とっつきにくいが、素直な性格の同級生である島人、我那覇竜胆を偶然助けたことで、チハルは彼に気に入られ、以後行動を共にするようになる。

羽照那島は沖縄本島とは異なる独立した文化をもっており、伝説、神話、禁忌などが多く現存する場所だが、チハルはそういった未知との遭遇に対する時、都会の少年よろしくスマートフォンを使いインターネット検索をするのだった。

しかし、島の伝説の「翼竜の化石」を探そうとする時に、チハルは自分のやり方の間違いに気づかされる。珊瑚礁が隆起してできた島なのだから、化石は存在しないという結論を出したチハルに、担任教諭は独自の研究成果によって隆起珊瑚礁の下に(化石が存在しうる)堆積岩の地層があることを教える。インターネットに仮託した知識を覆され、チハルは自らの「好奇心の壁」を意識するようになる。

さらにチハルが島の伝統的祭祀や同世代の巫女に触れることで、ニライカナイ究明へと物語の深度が増していく。

ニライカナイとは沖縄、奄美群島各地に伝わる他界概念で、「遥か海の東の彼方」「海の底」という理想郷や死後の世界を指す。「浦島太郎が助けた亀に乗って竜宮城を訪れる」という有名な昔話もニライカナイの概念に近似している。

本作は“青春離島暮らし”といういかにもマンガらしいパッケージングだが、民俗学やSFをちりばめ、深く読み込ませる要素をいくつも交錯させている。9月時点ではまだ1巻が出たばかりだが、今後の物語の展開は大いに期待できる。ニライカナイや離島の古代信仰などを調べて作品に臨めば、何度でも読み返すことになることは間違いない。

11月1日(木)に本屋B&Bで開催されるトークセッショッン 緊急開催!太刀川英輔×ツタイミカ×永井幸輔×内沼晋太郎「アイデアのゆくえ『マンガ皿』問題をめぐって」 にディレクター永井が弁護士として登壇します。