書店の文庫棚へ行くと、文庫の表紙に「マンガ絵」が多く使われるようになったと感じる。

書店の文庫棚へ行くと、文庫の表紙に「マンガ絵」が多く使われるようになったと感じる。

2008年に集英社が『こころ』(夏目漱石)、『地獄変』(芥川龍之介)や、『堕落論』(坂口安吾)など名作文学の表紙に小畑健、久保帯人ら人気漫画家を起用したことは記憶に新しい。

それまでになかった読者層を獲得し、当時は大きな反響を呼んだマンガ絵の表紙だが、今はそう珍しいものでもなくなった。

(左)『こころ』夏目漱石/装画:小畑健/集英社文庫

(左)『こころ』夏目漱石/装画:小畑健/集英社文庫

(右)『地獄変』芥川龍之介/装画:久保帯人/集英社文庫

マンガ絵を採用した表紙について少し遡ると、手塚治虫が表紙・挿絵を担当した『イリヤ・ムウロメツ』(筒井康隆/講談社)が1985年に発売されている。

さらなる原型をさぐってみるなら、1954年に創刊された少女マンガ雑誌『なかよし』がそれに当たるのではないだろうか。

当時の『なかよし』はマンガだけでなく、少女のための読み物ページも充実させていた。ここに力添えしていたのがイラストレーターだ。

だが、当時はイラストレーターと漫画家という明確な区分はここにはなく、「依頼があればどちらもやる」というスタンス。小説の表紙・挿絵を描いていた者が、傍らでマンガも描いていたのだ。

現代の「マンガ絵表紙」の原型をここに垣間みることができる。

また、マンガ絵の表紙が増えた背景には、海外からの高い評価の逆輸入の影響が考えられる。

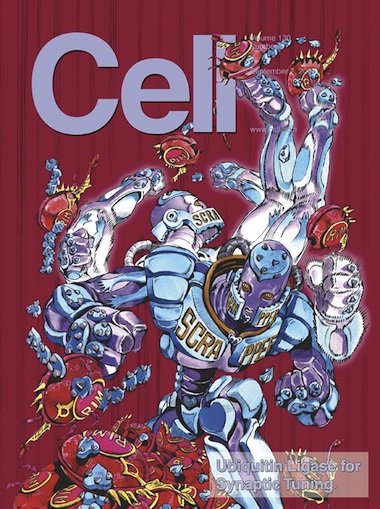

そのさきがけは、荒木飛呂彦によるアメリカの生物科学誌『Cell』の表紙だ。

2007年9月に発売された『Cell』の表紙には、日本人科学者が発見した”殺し屋タンパク質”を擬人化したものが描かれている。

今まで日本のマンガ・アニメに興味が無かった層も、「この絵は一体誰が描いた!?」と考えたに違いない。

この出来事とは別に、日本でもマンガ絵表紙の変革ポイントになった作品はいくつかある。その1つが田中芳樹の『創竜伝』(講談社)だ。

マンガ家集団・CLAMPの絵を表紙に起用したことで、「CLAMPの絵が表紙だったから読んだ」という読者も多かったはず。

(左)『イリヤ・ムウロメツ』筒井康隆/装画:手塚治虫/講談社

(右)『創竜伝』田中芳樹/装画:CLAMP/講談社文庫

さらに、荒木飛呂彦が『Cell』の表紙を描くより少し前、2006年の『美術手帖 2月号』(美術出版社)では「マンガは芸術(アート)か?」という興味深い特集をしている。

楠見清の記事にある「とくにこの十年、海外でのマンガやアニメに対する関心や、それらを背景ともする奈良美智や村上隆に対する評価の高まりを受けて、日本国内でもその評価を逆輸入する機運が高まった」という一文に、マンガへの眼差しが再編された理由が凝縮されているではないだろうか。

(こうして見ると、荒木飛呂彦の絵は絶好のタイミングで海外の科学誌の表紙を飾っていたのかもしれない)

マンガ絵の表紙は昔から存在するものだったが、その受け入れられ方・評価のされ方が近年になって大きく変化したに過ぎない。

むしろ、こうしてマンガ絵の表紙が増えたことは回帰ともいえる。

1人のマンガ好きとしてはなんだか嬉しい一方で、「マンガ絵を出せば売れる」と考える風潮もまた、評価の変化によって生まれたように感じられるのだ。

(川俣綾加)

(トップ/アメリカの生物科学誌『Cell』/装画:荒木飛呂彦)